予防医学・代替医療の観点から近年、注目の研究対象となっているのが「糖鎖」及び「糖鎖栄養素」です。

まだまだ、研究途上ながら、すでに糖鎖栄養素をサプリメント化。

代替医療として、糖鎖栄養素サプリメントを実用している医院・クリニックも存在しています。

・糖鎖栄養素とは何か?

糖鎖栄養素の種類や特性をご紹介したいと思います。

糖鎖栄養素とは!?

予防医学・代替医療の観点から近年、注目の研究対象となっているのが「糖鎖」及び「糖鎖栄養素」です。

まだまだ、研究途上ながら、すでに糖鎖栄養素をサプリメント化。

代替医療として、糖鎖栄養素サプリメントを実用している医院・クリニックも存在しています。

・糖鎖栄養素とは何か?

糖鎖栄養素の種類や特性をご紹介したいと思います。

ヒト細胞同士の情報伝達を担っているのが「糖鎖(とうさ)」です。細胞表面に沢山突起状に存在するもの。

”アンテナ”のような役割を有しており、別名「レセプター(受容体)」とも呼ばれています。

この糖鎖を形作っている成分が「糖鎖栄養素」なのです。下記”8種類の糖鎖栄養素”にて、糖鎖は構成されています。

●グルコース

●ガラクトース

●マンノース

●フコース

●キシロース

●N-アセチルグルコサミン

●N-アセチルガラクトサンミン

●N-アセチルノイラミン酸

上記、それぞれの糖鎖栄養素の特徴などを取り上げてみたいと思います。

*化学式:C6H12O6(分子量 約180)

*食事からの摂取:十分食事から摂取可能

「グルコース」は、単糖を代表する成分のひとつ。「水に溶けやすい」という特性を有しています。

粉末とした時に色は白く、甘みを感じるのが特徴です。別名「ブドウ糖」と呼ばれています。ブドウ糖の呼び名の方が、良く耳にしている

かもしれませんね。

グルコースは動物、植物いずれにおいてもエネルギ-源の中心に位置する栄養素であり、生命活動に欠かすことのできない成分と

なっています。

グルコース(ぶどう糖)はヒトの血液中に約0.1%程度存在。「血糖」と呼ばれています。

グルコースにはいろんな呼び名があるんですね。

グルコース(ぶどう糖)は、肝臓や筋肉にグリコーゲンという形で貯蔵される特性があります。

グルコースが不足した時に、グリコーゲンが分解。再び、グルコースが供給される仕組みを有しています。

*化学式:C6H12O6(分子量 約180)

*食事からの摂取:十分食事から摂取可能

「ガラクトース」も粉末とした時に色が白く、甘みを感じる特徴があります。

別名「脳糖」と呼ばれており、グルコースとの違いは「水に溶けにくい」という特徴があげられます。

ガラクトースとグルコースが結合することで作られる二糖類が「乳糖」と呼ばれる成分です。

乳糖を摂取した時に、通常ラクターゼという酵素によって、グラクトースとグルコースに分解され栄養素として活用される

のですが。

中には、ラクターゼを欠いている人が存在。そんな方は、乳糖不耐性となり、乳糖を栄養素として利用できないことが

知られています。

*化学式:C6H12O6(分子量 約180)

*食事からの摂取:やや困難

「マンノース」は、味覚的には”甘さ”と”苦さ”を兼ね備えた成分(単糖)となっています。

エネルギー源としてはグルコース(ブドウ糖)との比較にてはるかに劣りますが、ガラクトースとほぼ同程度と位置付けられています。

マンノースは同じ単糖類のブドウ糖のように生体内でエネルギー源として利用されることは、ほとんどあまりありません。

それはマンノース単体で自然界に存在するものは少なく、グルコマンナンのようにブドウ糖など他の単糖類と結合して存在するものが多いからです。

*化学式:C6H12O5(分子量 約164)

*食事からの摂取:やや困難

「フコース」は海藻などから抽出される”フコイダイン”という成分から発見された

単糖。フコイダインの名前に関連して”フコース”と名付けられたとのことです。

フコースに関して、日本農芸化学会2017年度大会にて注目の研究発表(東京大学大学院 農学生命科学研究科の潮 秀樹 教授と屋得ず水産化学工業との共同研究)がなされています。

「内臓脂肪の増加を主因とする体重増加を抑制する」

という研究成果があったことは、”フコース”の効果として、今後に大きな期待を感じさせるものとなっています。

*化学式:C5H10O5(分子量 約150)

*食事からの摂取:困難

「キシロース」は強い甘みが特徴の単糖。別名「木糖」と呼ばれています。

キシロースは、人工甘味料のひとつ。キシロースを還元することにより、キシリトール(キシリット)が作られます。

”キシリトール”は多くの方が聞きなれた成分名となっているものと思われます。

キシロースは、植物の中に多く存在するキシランの構成成分。カエデや桜の木材、わら、トウモロコシ、竹などの外皮に広く分布しています。

*化学式:C8H15NO6(分子量 約221)

*食事からの摂取:非常に困難

「N-アセチルグルコサミン」は潤い成分として有名なヒアルロン酸を構成する単糖です。

N-アセチルグルコサミンは自然界に広く存在していますが、主にエビやカニなどの殻に含まれる”キチン”から抽出されています。

一般のサプリメントなどに使われている「グルコサミン」という成分がありますが、それは「N-アセチルグルコサミン」とは異なる

成分ですので、誤解の無いように。

N-アセチルグルコサミンは、食品から摂取するのは非常に困難な成分。意識的に補充するためには、サプリメントとして

摂取するのが効果的です。

N-アセチルグルコサミンを摂取することは、「糖鎖」として利用されること以外にも、主に「変形性ひざ関節症」の痛みを和らげる効果が

期待されています。

*化学式:C8H15NO6(分子量 約221)

*食事からの摂取:困難

「N-アセチルガラクトサミン」はガラクトースから誘導された単糖。

人と動物両方の感覚神経構造に多く含まれおり、細胞間コミュニケーションに関与しているものと言われています。

N-アセチルガラクトサミンの不足は、必然的に「感覚神経」の機能などに影響を与えることが推察されます。

*化学式:C11H19NO9(分子量 約309)

*食事からの摂取:困難

「N-アセチルノイラミン酸(シアル酸)」はヒトを含む哺乳類の複合糖質(糖タンパク質、糖脂質、プロテオグリカン)に最も多く存在している成分。

特に脳に広く分布する単糖となっています。

N-アセチルノイラミン酸(シアル酸)は、悪性腫瘍、炎症性疾患、ストレス、などにて血中、尿中に増加してくることから、

非特異的な腫瘍マーカーとしても活用されています。

糖鎖栄養素をもう少し身近に感じてもらえるような話をしてみたいと思います。

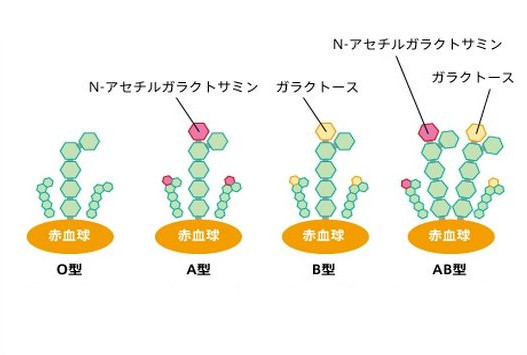

占い診断などにも活用される「血液型(ABO式)」。実は、糖鎖栄養素と深い関りがあるのです。

上図を見ていただければ、わかるように、血液型(ABO式)は、赤血球細胞の糖鎖形状の違いで分類されているのです。

「O型」の糖鎖形状をベースとして、”N-アセチルガラクトサミン”がひとつ加わった糖鎖を有しているのが「A型」。

「O型」の糖鎖形状をベースとして、”ガラクトース”がひとつ加わった糖鎖を有しているのが「B型」。

そして、A型とB型の糖鎖を両方有しているのが「AB型」と分類されているのです。

糖鎖栄養素の種類によって、血液型(ABO式)が決まっているんですね。

ここまで、お話した”8種類の糖鎖栄養素”は、「グルコース」と「ガラクトース」を除くと、普通の食事からは、

ほとんど摂取することができない成分(栄養素)となっています。

それら6種類の糖鎖栄養素(マンノース、フコース、キシロース、N-アセチルグルコサミン、N-アセチルガラクトサミン、N-アセチルノイラミン酸(シアル酸))は、通常、体内(主に肝臓)にて生成されています。

ただ、ストレスやバランスの悪い食事(脂質過多など)によって、肝機能が低下。必要十分な糖鎖栄養素が生成されず、不足傾向と

なっている方が少なくないものと言われています。

そこで、唯一の糖鎖栄養素の補給手段として、期待が高まっているのが糖鎖栄養素サプリメントです。

糖鎖栄養素サプリメントなら、8種類の糖鎖栄養素を同時に補給することが可能に。

代替医療のひとつとして、医療機関での活用も進められています。

最新の糖鎖栄養素サプリ「TOSAPLUS(トウサプラス)」の効果・概要に関して、下記記事にて綴っていますので、

ご参考にしていただければと思います。

↓↓↓